キリングループの歴史:キリンと日本産ホップの歴史

(公開日2024年10月30日)

キリンは、100年以上にわたり日本産ホップに関する取り組みを続けてきました。どのような思いをもって生産地と向き合ってきたのか、日本産ホップの歴史とともにキリンの取り組みを紹介します。

キリンと日本産ホップの歴史

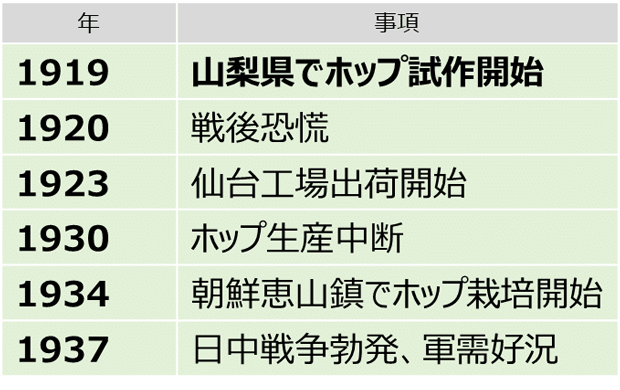

1919年~1938年

日本のホップの歴史は北海道開拓使による1877年のホップ試作から始まり、大正年代から大日本麦酒(現在のアサヒ、サッポロ)を中心に実用化への端緒が開かれます。一方、本格的なドイツ風ビールを掲げるキリンは、ホップにおいてもドイツ産にこだわりました。当時の日本産ホップは品質の面で課題があり、外国産の中に少量混ぜて使える程度、といった事情もあったようです 。

しかし1914年の第一次世界大戦の勃発により、ドイツが敵国に。輸入は途絶してしまいます。このホップ調達の危機に、キリンは1919年から国内でのホップ栽培を本格的に取り組むこととし、山梨で試作を始めます。しかし栽培技術が未熟な当時の日本産ホップの品質は、やはり外国産に劣るものでした。その後アメリカやロシア産のホップを輸入できたこともあり、キリンの国内ホップ生産の試みは一時中断します。

キリンと日本産ホップの歴史

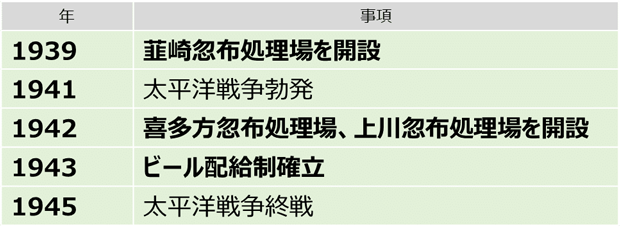

1939年~1945年

第一次世界大戦が終わり、ドイツ産ホップの輸入を再開していたキリンは、第二次世界大戦の勃発により再びホップ調達の危機を迎えます。当時のビール業界は軍需による空前の好況に沸いており、ホップの確保は急務でした。キリンはついに日本産ホップ生産に本格的に取り掛かります。山梨県の農家とあらためて栽培契約を結び 、韮崎忽布(ホップ)処理場を開設しました。ホップ処理場は、農家から買い入れたホップを集荷・加工する施設です。同時にキリンの技術員が常駐して栽培指導を行う拠点でもありました。福島県と山形県でもホップの契約栽培が始まり、喜多方忽布処理場と上川忽布処理場が開設されました。

こうして1943年には、キリンはホップ使用量を国産でほぼまかなえるようになりました。

しかし、悪化する戦況によりその生産量は減少していきます。加えて戦争末期の1945年5月、政府によるビール配給禁止が発表され、ビールの仕込みが禁じられたことにより、ホップ栽培を中止する農家が続出します。終戦後にビールの醸造は再開しますが、国内の深刻な食料不足を背景にホップから他の食料への生産転換は加速しました。

配給制下での商標の消えたキリンビールラベル 1943年

(左:業務用、右:家庭用)

キリンと日本産ホップの歴史

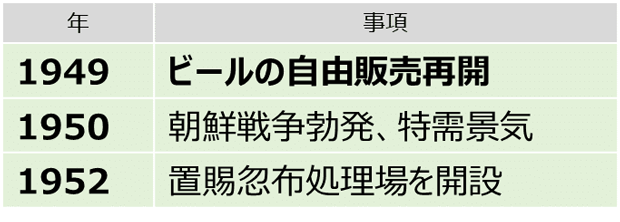

1949年~1952年

1949年にビールの自由販売が再開され、売れ行きが伸長する中、日本産ホップは品質・量とも十分な水準には達していませんでした。キリンは1949年よりアメリカ産、1950年よりドイツ産ホップの輸入を再開しますが、外貨割り当て制度により量が制約されていることに加え、日本産ホップに比べて著しく高価だったことから、厳しい状況が続いていました。

ホップ調達に奔走するキリンは、買取価格を二倍近く値上げしたり、生産・増産奨励金を出すなど、日本産ホップの増産を図ります。また、各地に常駐したキリンの技術員は、栽培農家へ技術指導を行い、栽培能力の向上に貢献するとともに、地域と信頼関係を築きました。こうした努力が実り、ホップの栽培面積は増加していきます。加えて栽培技術の進歩により、面積当たりの収穫量も上昇し、1952年頃までにホップ不足は解消されました。

1949年 商標復活時の単色刷りラベル

キリンと日本産ホップの歴史

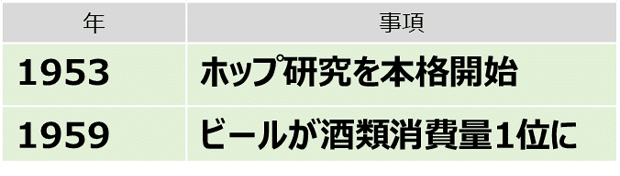

1953年~1962年

戦後の混乱期を抜け、原材料の調達にも余裕が出てくると、キリンはビールの品質向上を目指します。ホップ調達においても、戦後の「増産重視」から「品質重視」へと舵を切ります。そして1953年から、ホップの品質向上を目指す本格的な研究に乗り出しました。

キリンの研究成果は、各生産地域に密着した技術員たちを通じて実際の農地栽培に生かされます。日本産ホップの品質は、ドイツからの輸入品と比べても遜色ないほど向上しました。

韮崎のホップ畑(キリンビールの記録写真_1959年(昭和34年))

喜多方ホップ処理場(キリンビールの記録写真_1960年(昭和35年))

江刺のホップ畑(キリンビールの記録写真_1966年(昭和41年))

キリンと日本産ホップの歴史

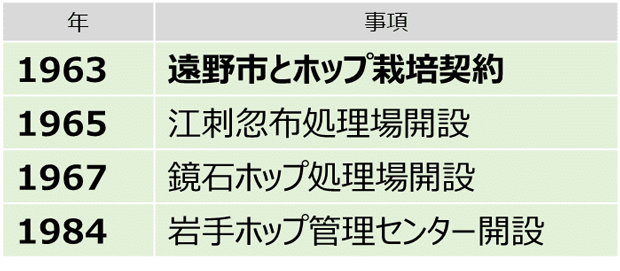

1963年~1984

現在では一大産地となった岩手県遠野市とキリンがホップ栽培契約を結んだのは、1963年。地域の立ち遅れを憂う遠野市は、農業振興の柱としてホップへの参入を決め、キリンと栽培契約を結びます。自給生産が主で販売収益を上げられる作物がほぼなかった当時の遠野市にとって、ホップ栽培は魅力的でした。

遠野市がホップ栽培に参入した当時は、高度経済成長期。ビール消費は急増し、日本産ホップの需要も拡大していました。1960年代半ば頃までの日本産ホップは輸入価格より安価だったため、値段が安く品質も高い国産品は原料費削減の上からもメリットがありました。当時の日本のホップ自給率は約80%でしたが、既存の栽培地では増産に陰りが見えており、遠野市のホップ栽培新規参入はキリンにとっても大きな意味を持ちました。後発の遠野においては当初より近代化、省力化、大型化が意識され、栽培実績の増加にもつながりました。

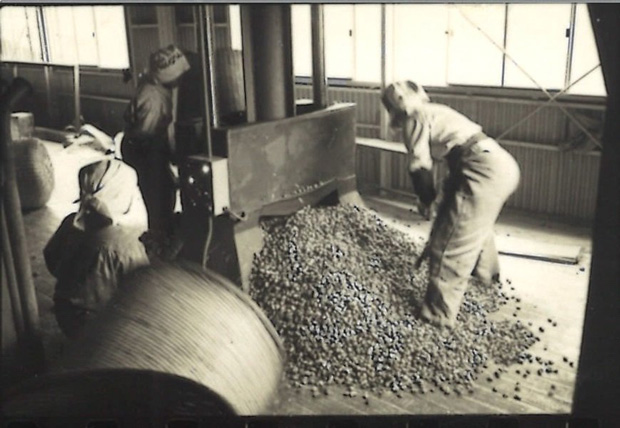

熟成したホップの枝下し作業(8月頃)(キリンビール社史戦後編1969年発行)

麦汁煮沸釜へホップの投入(キリンビール社史戦後編1969年発行)

キリンと日本産ホップの歴史

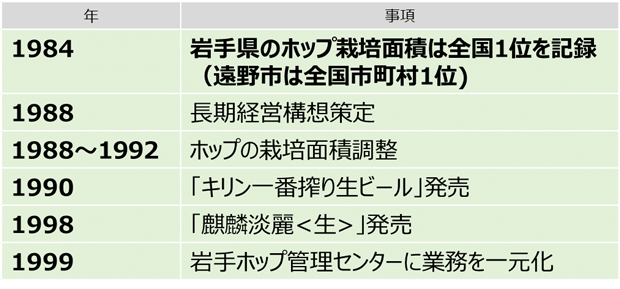

1984~1999

遠野市の成功の一方、国内のホップ生産は苦境を迎えます。人件費値上がりや農業政策の見直しを背景に日本産ホップの価格が上昇する一方、急速な円高で輸入ホップの価格が低下した結果、日本産ホップの平均価格は88年で輸入品の約2.5倍となり、競争力は低下しました。

1988年に策定された長期経営構想の下、「コスト」と「品質」の優位性を確保する改革を進めていたキリンは、日本産ホップ契約栽培面積の調整をお願いせざるをえませんでした。また、収穫量の減少にともない、各地のホップ処理場は1999年までに岩手ホップ管理センターに一元化されました。

キリンの日本産ホップ施策は、開始以来のホップの安定供給という役割から、日本産ホップの付加価値の獲得へと舵をきることになります。

キリンと日本産ホップの歴史

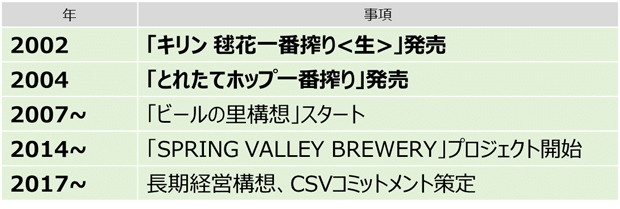

2002年~現在

2002年「キリン 毬花(まりばな)一番搾り<生>」発売

2002年発売「キリン 毬花(まりばな)一番搾り<生>」

「乾燥することで失われてしまう、みずみずしい摘みたてホップの香りをビールに与えることはできないか。」岩手ホップ管理センターの技術者のアイデアから、2002年に「キリン 毬花一番搾り<生>」が誕生しました。

2002年11月13日 キリンビールが「キリン 毬花一番搾り<生>」を数量限定で発売

2004年「とれたてホップ一番搾り」発売

2004年発売「とれたてホップ一番搾り」

2002年、2003年に発売した「毬花一番搾り<生>」の後継品として、2004年に遠野産ホップ使用を訴求した「とれたてホップ一番搾り(現在の「キリン一番搾り とれたてホップ生ビール」)」が誕生しました。

キリングループの歴史:2004年11月2日 キリンビールが「とれたてホップ一番搾り」を発売

この「一番搾り とれたてホップ 生ビール」は、マスマーケット商品ではありますが、日本最大級のクラフトビールともいえるビールです。

その年に収穫したばかりの岩手県遠野産ホップは、キリンビールの特許技術によってホップを急速冷凍し、粉砕した後、丁寧な手作業によって麦汁に投入しています。この手作業が、私たちのクラフツマンシップを象徴しているからです。

キリンのクラフツマンシップとは何を意味し、どう培ってきたのか。「ビール産業と文化の発展・継承のために。イノベーションを生み出す、キリンのクラフツマンシップ」でお伝えしています。

「ビールの里構想」とは、日本産ホップの将来にわたる持続的生産体制の確立を通じて地域活性化を目指す遠野市とキリンが、ホップの魅力を最大限に活用して未来のまちづくりに共に取り組む官民連携のプロジェクト。新規就農者の獲得や遠野ホップ収穫祭等、行政、ホップ組合やまちづくり会社と連携して交流人口の増加や雇用の創出等に取り組んでいます。

ホップの種類や使い方により、さまざまな味や香りが楽しめるのがクラフトビールの魅力。未来に向けた新しいビール文化の創造を目指す「SPRING VALLEY BREWERY」プロジェクトを開始したキリンは、クラフトビール市場全体の活性化を目指しています。

大手企業の契約栽培が大部分を占める日本産ホップは、国内ブルワリーにとって入手が困難なものでしたが、キリンは自社ホップ「IBUKI」をブランド化し、外販を開始します。また、全国のブルワリーがさまざまな日本産ホップを使用してつくったビールを楽しむ「フレッシュホップフェスト」や飲食店向けに提供している「Tap Marché(タップ・マルシェ)」の全国展開は、日本のクラフトビール市場を活性化させ、日本産ホップのブランド化へとつながる大きな流れをつくっています。

Tap Marché(タップ・マルシェ)

キリンは、長期経営構想「キリングループ・ビジョン2027(KV2027)」において、「食から医にわたる領域で価値を創造し、世界のCSV先進企業となる」ことを目指しています。このKV2027を達成するための指針として「CSVパーパス」を策定しました。

「CSVパーパス」は、「酒類メーカーとしての責任」「健康」「コミュニティ」「環境」という4つの重点課題を選定し、重点課題別に今日の社会において期待される役割・存在意義としての指針をまとめたものです。

その「CSVパーパス」の実現に向けたアクションプランの一つとして 「日本産ホップ生産の持続可能性強化」を掲げ、「生産地域の活性化」と 「日本産ホップのブランド化」に取り組んでいます。

現在の取り組みの詳細については「日本産ホップ生産の持続可能性強化」をご覧ください。

これまで続いてきた日本産ホップ栽培の歴史を絶やさず、未来に継承していきたい、そんな思いとともに、日本産ホップの魅力や、盛り上がりを見せる産地の“今”について、KIRIN公式note「#日本産ホップを伝う」で伝えています。こちらもあわせてお読みください。

また、キリングループではこれまで東北とさまざまな形で関わってきました。

キリンと東北がどのような絆で結ばれ、その絆をどう復興に生かし、復興の先にある未来に何を築いていくのか。東北と一緒に歩んできたキリングループ関係者の想いを「東北とキリンの絆。“ビールの魂”を供給していただいた恩返しから、共に拓く未来へ」でお伝えしています。