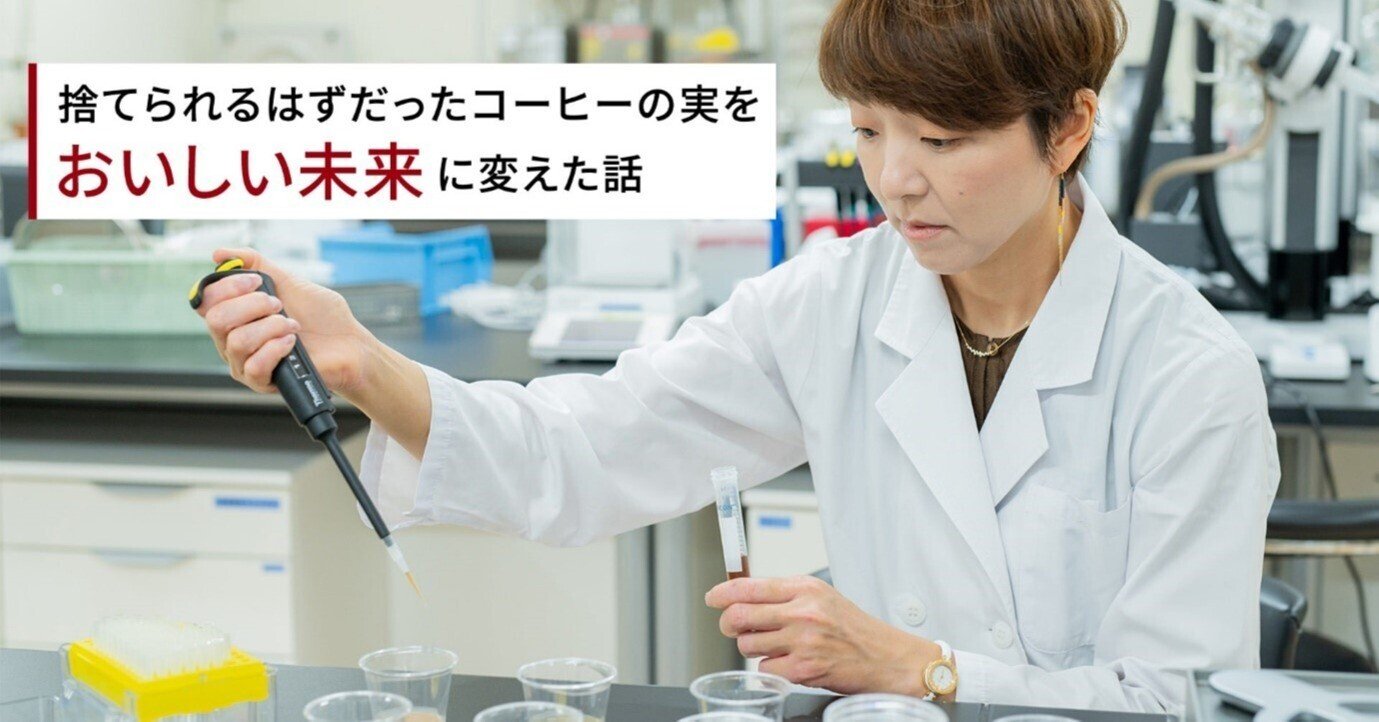

たった一人の情熱が、捨てられるはずだったコーヒーの実を“おいしい未来”に変えた話

朝の一杯でほっとしたり、午後の仕事の合間に気分を切り替えたり。私たちの暮らしに寄り添うコーヒー。その一杯を支えるコーヒー豆は、ちいさな赤い果実「コーヒーチェリー」の種です。ところが、種を取り出したあとの果肉や果皮の大半は、行き場を失い、長いあいだ廃棄されてきました。

今回のゲストは、その捨てられていた「コーヒーチェリー」に価値を見出し、新しい素材へと生まれ変わらせたキリンの研究者、辻さや香。辻がコーヒーチェリーに着目した理由や、新素材を見出すまでのストーリーを聞きました。

——コーヒーチェリーという果実からコーヒー豆ができると聞きました。あまり馴染みのない名前ですが、どんな果実なのか教えていただけますか?

辻さや香(以下、辻):コーヒー豆は“豆”と呼ばれていますが、正確には赤く熟した小さな果実「コーヒーチェリー」の中の種です。コーヒーチェリーは、真っ赤な果実で、アセロラやサクランボのような見た目をしています。

コーヒチェリー

——思い浮かべるとおいしそうですね。

辻:コーヒーチェリーそのものに香りはなく、収穫したてを食べると少し甘みを感じますが、すぐに酸化してしまい、おいしくなくなるんです。

——なるほど。だから、廃棄されてしまう。

辻:そうなんです。だからこれまで、コーヒーチェリーの果肉・果皮を活用する場所が少なかったんです。

——辻さんはどんなきっかけでコーヒーチェリーに出会ったのですか?

辻:私はキリンに入社する前に、違う会社でコーヒーの開発に携わっていました。仕事でブラジルやコロンビアなどの農園に行き、その中で、真っ赤な果実がコーヒーの木にたわわに実っている様子を目にしました。

その一方で、農園の隅っこに、強いにおいのする“山”をいくつか見つけて。気になって農園の人に聞いてみると、それは使い道のなくなったコーヒーチェリーの果肉・果皮の山だったんです。

コーヒー農園に破棄されたコーヒーチェリーの山

辻:コーヒー豆は種の部分ですので、コーヒーチェリーから種を取り出したあと、果肉・果皮は捨てられてしまうんです。

廃棄された果肉・果皮は、腐敗臭のようなにおいを放っていました。また、コーヒーチェリーにはポリフェノールやカフェインが多く含まれているので、そのまま放置してしまうと、土壌汚染につながり、コーヒーの木の生育不良にもつながります。

とはいえ、肥料として活用するには、ミミズなどを使って成分を分解して、半年ほど手間暇をかけなくてはいけません。でも多くの農園は肥料を作る余裕がなかったりして、結果的に、果肉・果皮を放置していました。

あの果肉・果皮を何かに活用できないのだろうか——。そう思ったことが出会いですね。2013年頃のことです。

——その当時はどのようなお仕事をされていたのですか?

辻:お客さまの健康へ働きかける機能性を持ったコーヒーの開発に主に取り組んでいました。

実は私、学生時代はコーヒーがあまり好きではなかったんです(笑)。でも、仕事でコーヒーに関わるようになってから奥深さを知って、どんどん好きになりました。

——キリンに入社してからは、どんな研究をされていたのですか?

辻:飲料技術研究所(現・飲料未来研究所)に配属され、清涼飲料の研究をしていました。

——その中でコーヒーチェリーの研究を?

辻:はい、でも最初はいわゆる“部活動”のような形で始まりました。研究所には昔から“10%ルール”という文化があり、業務時間のうち10%は「自分の興味がある研究を自由にしていい」という仕組みになっています。目の前の研究業務に取り組むことはもちろん大切ですが、研究員にとっては新しいテーマを生み出すことも重要な仕事の一つです。この10%の自由研究は“部活動”と呼ばれていて、いろいろな研究探索が行われています。

そこで私の頭に浮かんだのが、コーヒーチェリーの果肉・果皮の存在で、“コーヒーチェリー部”を始めることにしたんです。

——“コーヒーチェリー部”!お一人で始めたんですか?

辻:そうなんです(笑)。最初は一人で立ち上げて、沖縄県のとあるコーヒー農園を訪れて、生のコーヒーチェリーを分けていただくところから活動を始めました。農園の方に「コーヒーチェリーの果肉・果皮の有効活用を検討していて…」と話すと、取り組みにとても共感してくださったんです。

まずは、生のコーヒーチェリーを絞って飲んでみたり、お湯で抽出して飲んでみたりしましたが、それが何とも言えない味なんです(笑)。土臭いと言いますか、果実味が感じられなくて。ポリフェノールが多く含まれているため、渋みが強い。だからこそ、何かしらの加工が必要だと考えました。

あるとき、社内の研究報告書を読んでいたら、当時のワイン研究所に、ブドウの果肉・果皮を乳酸菌と酵母で発酵させると、高級ワインに含まれる香りの前駆体(物質が生成される前段階にある物質のこと)を増やす技術があることを見つけたんです。「これは、コーヒーチェリーに応用できるかもしれない!」と思いつきました。そして、ワイン研究所に“乳酸菌部”があることを知り、すぐに相談することにしました。

——“乳酸菌部”もあったんですね!

辻:はい。「発酵」はキリンが得意な技術領域ですし、コーヒーチェリーの果肉・果皮を有効活用することの価値と、「そのための発酵技術を検討してみたい」と相談したところ、取り組む意義に共感してくれて。「ぜひ一緒に発酵してみましょう!」と快く応じてくれました。

——いろいろな出会いがつながっていきますね。

辻:乳酸菌部の力を借りて、コーヒーチェリーの果肉・果皮を乳酸菌と酵母で発酵させてみたところ、何となくフルーティーな香りが出てきたんです。

とはいえ、やはり発酵させても、すごくおいしいものができたわけではありませんでした。そこで、いろいろなキリンの商品に混ぜてみたところ、炭酸飲料に混ぜたときが顕著だったのですが、飲むとからだが温まる感覚があることに気がついたんです。

また、面白いことに、それぞれの素材の味を引き立ててくれるような感じもしました。例えば、レモンが入っていたら、レモンの果汁感を上げるし、グレープフルーツ味なら、グレープフルーツの果皮感を上げてくれる。そんな不思議な特長がありました。

これは、いろいろな飲料に新たな価値を持たせる素材になるかもしれない。そう思って、「コーヒーチェリー味の飲料」ではなく、「コーヒーチェリーの発酵により生じる効果を活用した、さまざまな飲料のエンハンス(強化・向上させる)素材」としての研究へと舵を切りました。

——紆余曲折ありながらも、順調に研究が進んでいる感じがします。

辻:いえ、正直な話、決して順調ではありませんでした。

機会があるたびに研究提案をしてきましたが、「コーヒーチェリーでなくてもいいのでは?」「品質はどう担保する?」などという実現の可能性に疑問を投げかける声を多くいただきました。そのため、研究所として取り組むテーマにするのは本当に容易ではありませんでした。

新製品の発売に必要な研究というわけでもなく、実現できるか全くわからなかったので、どうしても優先度が低くなってしまうんですよね。

調達、品質管理、安全性、安定生産と、実現する可能性がゼロに近いところからのスタートでした。ただし、それらをクリアしていくためには、やはり研究所のテーマとして承認を受けないと、予算と人員を割けなかったり、他部署や他社との協働が難しいため、ジレンマがありました。

でも、私自身、取り組む意義や価値に惚れ込んでいましたし、少数派ではありましたが一部の人は「とてもいいね。これができたら、広く価値を生み出す取り組みになるよね」「これはキリンがやるべき研究」と応援してくれていて。

社内で各分野の知見を持っていそうな人にコンタクトを取ったり、「もう一度だけお話を聞いてください!」と再提案をしたり。地道に動いた結果、コーヒーチェリーの研究に取り組み始めて3年目の2020年の春、ついに正式な研究として採用されました。

——3年!そこまで諦めなかったのはなぜですか。

辻:やはり、この素材に可能性を感じていたことが大きいと思います。

「産地の課題解決をしたい」という想いはもちろんありますが、それだけではありません。産地の課題解決に加えて「商品の価値を向上させうる素材だ」と気づけたからこそ、目の前に課題が山積みでも、この素材研究に取り組む意義や意味があると信じることができました。また、この取り組みに共感してくれる人たちがいたことも研究推進の原動力となりました。

辻:「途中でよく諦めなかったね!」と何度か言われますが、私の場合は難しいのかなと思っても「実現できたらすごくない?」という思いが、エネルギーになっていたかもしれません。今、私は若手研究員を育成する役割もあるので、どうしたら研究テーマが提案できるか、そして提案が通っていくか、自分の経験も交えながら伝えるようにしています。

——コーヒーチェリー素材が商品に搭載されたのはいつからですか?

辻:2023年内にはいつでも量産できる体制は整えていたのですが、ブランドや商品との親和性などを考慮し、検討を重ねて、25年4月にアルコール商品へ搭載となりました。

——今後はどのように展開していきたいと考えていますか?

辻:この素材は、炭酸との相性がいいので、そういった商品に搭載していきたいと思っています。

あと、個人的にはやっぱりコーヒーに搭載したいですね。実はコーヒーや紅茶などの“素材感を上げる”効果もあるんです。コーヒーだったら、コーヒーの鼻抜けの香りを増強したり、厚みやコーヒーらしい苦みをあげることが分かっています。豆も果肉も果皮もまるごと使って、捨てるところなしのコーヒーが実現できるわけですから!また、植物乳のコクやミルク感を増強することも分かっていて。いろいろな清涼飲料の価値を高められると思っています。

——「捨てるところなしのコーヒー」、すばらしいです!やはり、辻さんにとってコーヒーチェリーは魅力的な素材ですか?

辻:コーヒーチェリー素材があることで、“ポジティブな選択”ができるようになることが、すごく大きいなと思っています。

コーヒーチェリー素材を搭載することによって、食品や飲料が、それぞれの本格的な味や体感が得られるようになり、お客様により一層喜んでいただけると思うんです。

——飲料の可能性を広げる素材として、どんどん活用されていってほしいです!新たなチャレンジも考えていますか?

辻:はい。飲料のみならず、例えば調味料などにも活用できたら、より大きな貢献ができるのかなと思っています。コーヒーチェリー素材の使用量が増えれば増えるほど、産地の課題にも寄与していけますから。

また、今回のコーヒーチェリー素材の研究は、キリンの研究としてもよい経験になっています。今ではさまざまな廃棄物を有効活用する研究の提案がたくさん出てきているので、若い世代の研究に、私の経験を活かしていけたらなと思っています。

【プロフィール】辻さや香さん

飲料未来研究所 研究企画チーム所属。

大手消費財メーカーで飲料の研究・製造法等の開発や技術・商品PRを経験した後、2017年にキリンホールディングス株式会社に入社。清涼飲料の技術開発を担当する中で、コーヒーチェリー素材の開発を始める。現在は研究企画として、研究所の年度計画策定、研究推進運営、テーマ創発活動活性化・組織風土改革に努める。