キリングループの歴史:「小岩井 純良バター」と小岩井のものづくりの歴史

(公開日2025年9月30日)

こだわりのものづくりでバターやヨーグルトなどの乳製品を製造・販売する小岩井乳業株式会社は、キリングループの一員です。そのルーツは、1891年に創業した日本の畜産や乳製品のパイオニア、小岩井農場(現・小岩井農牧株式会社)にあります。

小岩井ブランドを代表する商品の一つである醗酵バター※「小岩井 純良バター」は、1902年に誕生しました。素材・製法・品質のすべてにこだわってつくられた「小岩井 純良バター」は、小岩井のものづくりの象徴とも言える商品です。今回は、「小岩井 純良バター」から、小岩井のものづくりの歴史を紐解きます。

-

※「小岩井 純良バター」の正式表記を用いています。

小岩井農場の歴史は、不毛の大地を開墾し、緑豊かな牧場へと変える挑戦から始まります。1888年、小岩井農場の創業者の一人で、「鉄道の父」と呼ばれる井上勝は、東北本線の延伸工事視察のため、岩手県を訪れていました。そこで井上は、岩手山麓の数千ヘクタールにわたる一面の荒れ野を目にしました。

火山灰土に覆われた、人の住むことのない不毛の地。井上は、自らが鉄道開発で潰してきた多くの美しい田園風景への埋め合わせとして、この地を開墾し大農場を開くことを思い立ったと言われています。彼の農牧場開設の構想を支援した日本鉄道会社副社長の小野義眞、三菱合資会社二代目社長の岩崎彌之助、そして井上勝の三名の共同創始者の頭文字を取って、1891年「小岩井農場」が開設されました。

極度にやせた火山灰の酸性土壌に、岩手山から吹き降ろす強風。植物の生育に適さない不毛の地を農場に変えるには、地道な環境づくりが必要でした。井上の後を引き継いだ三菱合資会社三代目社長の岩崎久彌のもと、石灰で酸性土壌を中和したり、有機質肥料を入れたりといった土づくりが行われます。土塁を築き、防風林となる木を植えて、環境が整備されていきました。現在の小岩井農場の山林のほとんどが、このころから植え続けられた木々です。

土をつくり、草をつくること。小岩井農場の原点である開墾の挑戦は、こうして整備されてきた環境の下で健康な牛を育て、質の高い牛乳を搾ることへと繋がりました。

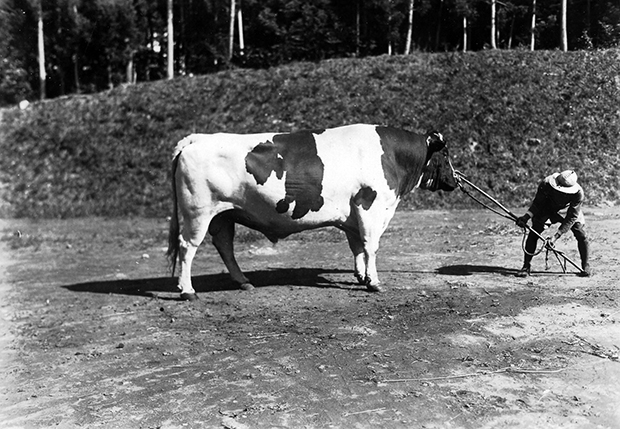

小岩井農場の酪農は、海外から輸入した優良種畜を育成するブリーダー事業から始まりました。日本人に乳製品を食べる習慣がない時代、小岩井農場では乳用種畜を実際に飼育しながら、日本に適した品種を検討しました。この時オランダから輸入されたホルスタイン種牛の血統は現在も存続し、農場の基礎を築きました。

ブリーダー事業は昭和40年代まで続き、全国のホルスタイン種の12%が小岩井農場の牛の血統だと言われるほど「小岩井ホルスタイン」は名声を博します。その後の政府の農業政策の転換より、小岩井農場の酪農事業も、生乳増産に向けた搾乳牛の飼育へ移行しました。

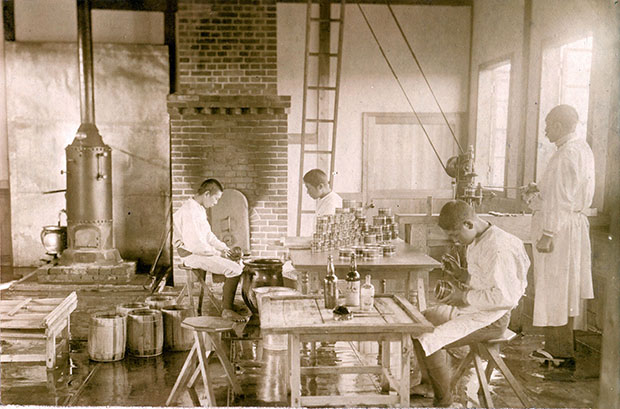

小岩井農場の乳事業は、1899年に牛乳の販売から始まりましたが、同時期にバター製造方法の研究も始められました。技術者たちにはバターづくりの経験も知識もなく、手探りでの試作が続けられます。

小岩井が手本としたのは、当時ヨーロッパで一般的であった「醗酵バター」。醗酵バターは非醗酵バターに比べて、バター本来のコクと、豊かな香りが味わえるといった特長を持っています。この酸味や芳香性を生むもととなるのが、乳酸菌による発酵です。現在の日本では、クセの少ない非醗酵バターが主流となっていますが、小岩井は乳酸菌で発酵させるこの伝統的な製法にこだわり続けています。

醗酵バター試作の最大の苦労は、伝統的な自然発酵法の素となる「スターター」づくり。スターターとは、酒の素と同じ原理で、クリームを発酵させる乳酸菌培養液です。スターターは醗酵バターの風味を左右する大切なものでしたが、品質を保つのは大変難しく、当時は製乳所に作られた秘密発酵室で、社外秘扱いで研究されていました。

3年間の試作期間を経て、1902年、小岩井農場のバターは「小岩井バタ」として市販にこぎつけます。

小岩井の醗酵バター製法へのこだわりは、明治の誕生以来一貫しています。近年では、醗酵バターを大量生産するために、一度出来上がった非醗酵バターに乳酸菌を後から練り込む製法も見られますが、小岩井工場では一貫して、伝統的な自然発酵法を貫いています。

この方法は「前発酵」と呼ばれ、バターになる前のクリームの段階で乳酸菌を添加して、長時間かけて発酵させます。製造中も発酵が進むため、管理の難易度の高い製法ですが、この工程が「小岩井 純良バター」の風味の魅力をよりいっそう際立たせています。

また、おいしさへのこだわりは、パッケージ容器にも隠されています。発売当初は缶詰で販売されていましたが、品質上の観点から、1906年より、現在のビン容器に切り替わりました。

1933年の広告に掲載されたパッケージ 明治屋『嗜好』26巻10号(1933年9月15日発行)より

ビンの内部には、中に残った微量の酸素を吸収し、酸化を防ぐ技術が施されています。こだわりの原料、こだわりの製法でつくりあげられた「小岩井 純良バター」が、工場つくりたての品質のままお客様にお届けされるまでの最後のこだわりが、パッケージ容器には込められています。

1976年、小岩井農牧株式会社と麒麟麦酒株式会社は、乳製品の製造販売について業務提携の合意をしました。同年6月1日、チーズ、バター、牛乳、アイスクリームなどの乳製品の製造と販売を行う新会社として、両社の折半出資で「小岩井乳業株式会社」が設立されます。

キリンにとっては、小岩井の伝統ある技術と高い信用が魅力的であり、小岩井にとっては、キリンの販売・物流能力が魅力的でした。さらに、乳製品の将来性や「品質本位」の経営姿勢が一致していたことも、両社が提携を決断する決め手となりました。

小岩井農場は、長い歴史の中で培ってきた「ものづくりの精神」と高度な技術を通じて、「安心できる素材で、上質なおいしさ」を提供する姿勢を大切にしてきました。そしてキリンにも、前身であるジャパン・ブルワリー・カンパニーが「キリンビール(現在のキリンラガービール)」を発売した当初から、日本人の嗜好に合わせ、品質にこだわったビールづくりを追求してきた歴史があります。

食べる人・飲む人のことを考え、ものづくりに誠実に向き合う「品質本位」の歴史は、乳業事業の拡大発展という挑戦に向かう新会社設立にあたって、両社をつなぐ大切な共通項でした。

また、両社には歴史的に乳酸菌を研究してきたという共通項があります。小岩井は乳事業に進出しバター試作を始めた頃から、醗酵バターをつくる乳酸菌を研究してきました。キリンもまた、ビールづくりの敵である乳酸菌について研究を続けてきました。

「小岩井 純良バター」が発売された1902年。「キリンビール」が発売された1888年。両社はともに品質本位を貫き、商品の歴史をつないできました。そして今、乳酸菌研究の歴史を生かし、健康・ヘルスサイエンス領域の推進といった新たな挑戦に向けて、グループ一丸となって取り組んでいます。