育児休業取得の経験を経て 多様な働き方を認め合い、尊重する組織を実現する

キリングループでは、育児経験は多様な働き方を認め合い、尊重する組織づくりにつながるという考えのもと、2024年から男性の育休取得率100%を目標として掲げ、性別問わず育児と仕事を両立できる環境づくりに取り組んでいます。

そこで、ここでは育児と仕事の両立にチャレンジしている2名の男性社員の育児休業取得の経験談をご紹介します。

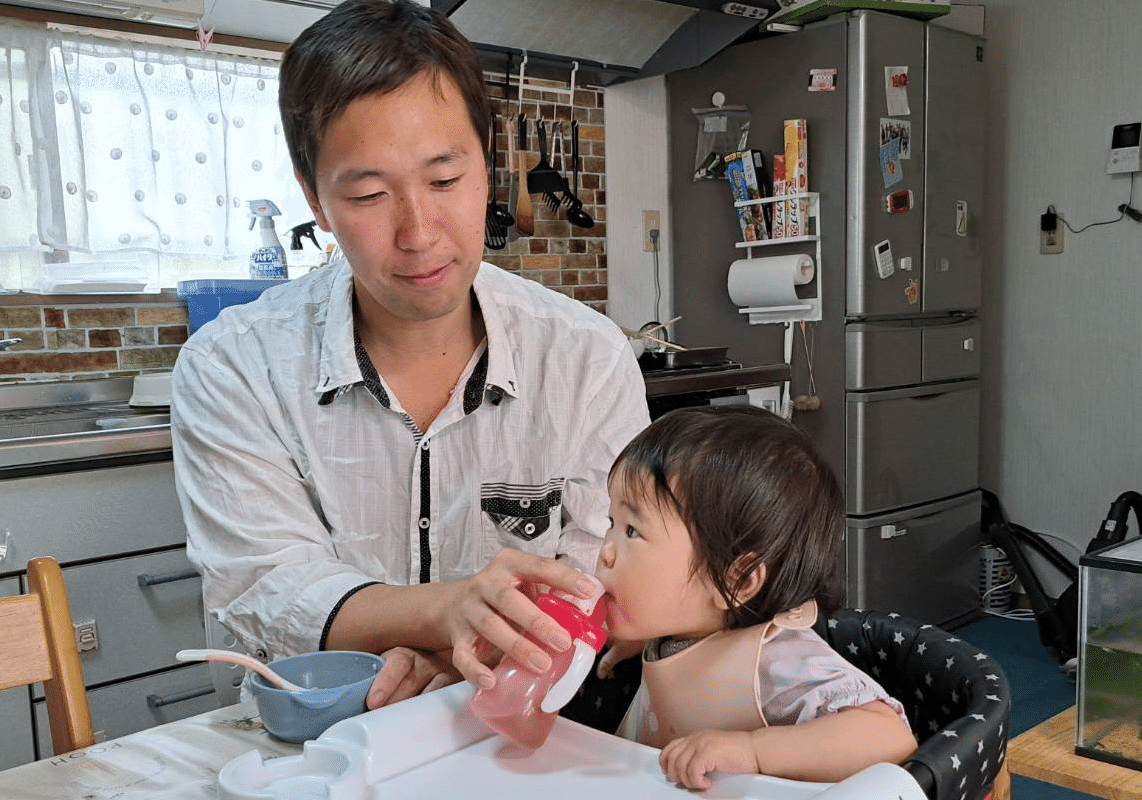

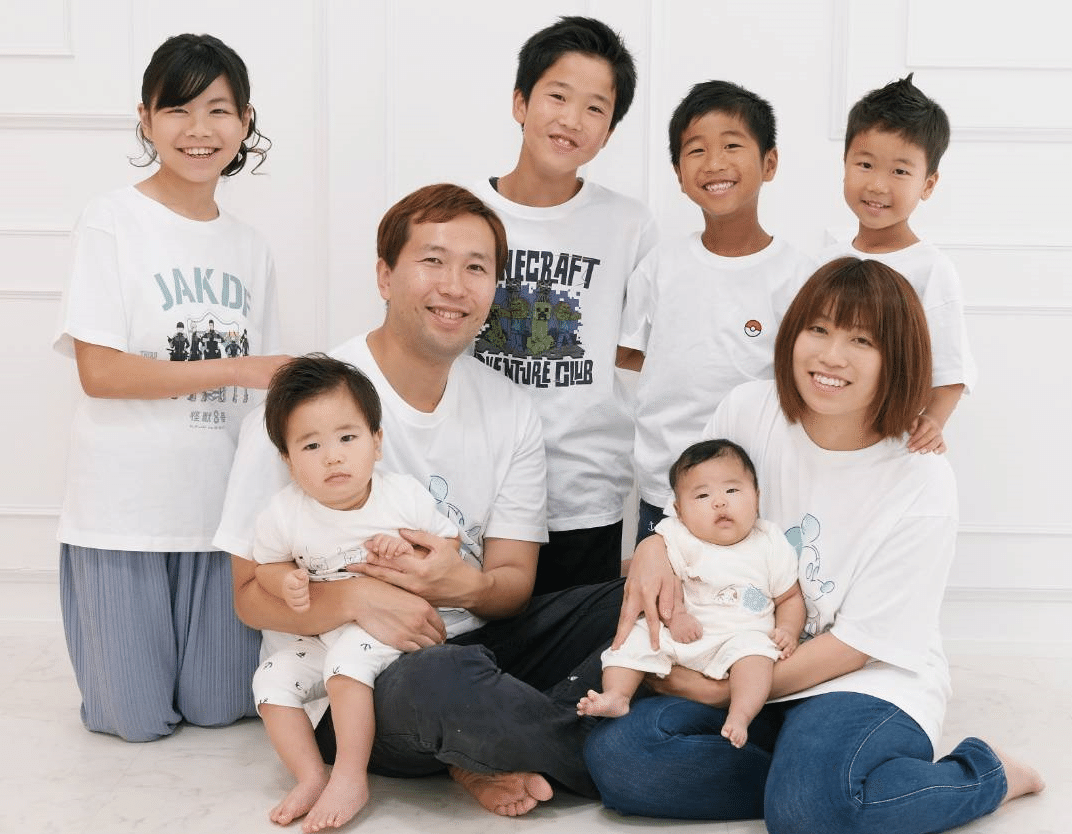

私には5人の子どもがいますが、2024年に6人目の育休を取得しました。そこに何か特別な思いやきっかけがあったわけではありません。

多くの人が「男性の育休取得」を特別なものと考えがちですが、私にとっては自然なことです。子育ては父親も母親も関係なく、家族全員で協力して取り組むべき当たり前の役割だと思っています。これまでの生活の中でも、仕事を休んで小学校や幼稚園の行事に行くといつもこう言われました。

「わざわざお父さんがお仕事休んで来てくれたんですね!」

「お父さんが参加されるなんてえらいですね!」

仕事を休んで参加しているお母さんもいるのに、その人を褒めることなんてほとんどなく、その状況に違和感をもっていました。男性の育休取得や育児への参画が特別視される社会にはまだまだ課題があると思っています。

妻が安定期に入ったタイミングで、上司には妻が妊娠したことと育休を取得する旨の報告をしました。そこから徐々に引継ぎ資料を作成しつつ計画的にOJTを実施しました。

私は過去にも育休を取得した経験があったため、スムーズに引継げるよう自分から上司や同僚に働きかけることができましたが、経験が浅い場合は戸惑うことも多いと思います。

上司とコミュニケーションを取り適切な引継ぎ計画を立てるのが大切です。また、私は出産当日から育休を取得するつもりだったので正産期の期間(妊娠37週~)になるといつ育休に入ってもいいように業務を溜め込まず日々処理することを心掛けました。

出産予定日は妊娠40週ですが、妊娠37週以降はいつ生まれてもおかしくないので出産予定日に合わせて引継ぎをするのではなく、早め早めに行動することが大事だと思います。

育休中は、日々の家事や育児を淡々とこなすことが中心でした。妻の体のケアを第一に考えつつ、やるべきことを順番にこなしていくと自然と1日が終わっているという生活でした。

育休を取って夫婦で子育てをするというと、笑顔で協力して楽しく子育てしているイメージが浮かぶ人もいるかもしれません。そのような家庭もあるかもしれませんが、実際はそんなにキラキラしたことばかりではありませんでした。

退院した妻は心身ともにケアが必要で、子供のリズムに合わせて寝不足になり、そんな中でも家事をこなしていかないといけない。会社のように決まった休憩時間があるわけでもない。

夫婦で相談しながら、どう工夫して休むか、リフレッシュするかを考えながら過ごしました。

家族と過ごす時間が増えたことで、妻や子供達との距離が近づいた気がします。

仕事をしていると、どれだけ意識したとしても時間の制約があり家族と十分にコミュニケーションを取れていない負い目がありました。育休というと生まれたばかりの子供の育児にフォーカスされることが多いですが、家族が増えることは兄弟達にも心境の変化がある大きな出来事です。

家族それぞれに寄り添える時間が取れて良かったと感じました。ただ、それが十分だったかというとそうは言い切れません。私が取得した期間は1ヶ月でしたが、理想を言えば全然足りません。しかし、私が取得した時の制度では出生時育児休業給付金の給付率は67%で、どうしても収入が減ってしまう状況でした。賞与にも影響するため、長期間の育休を取得するためには事前の貯蓄などの準備が必要不可欠でした。

2025年4月からは出生後28日までは給付率80%となっており、2週間以上育休を取得し所定要件を満たすことで社会保険免除となるため、実質休業前の手取り給与金額と同様の給付金をもらうことができますが、人生設計をしっかり行い、適切な準備が必要だと思います。

上司や同僚は育休取得に関してとても理解し、積極的にサポートしてくれました。

一時的とはいえ業務が増える状況になるなか、上司も同僚も協力するのが当たり前として接してくれる素敵な人ばかりで、とても人に恵まれたと思っています。

その人たちの思いに応えるためにも、育休を取得することを「申し訳ない」と捉えるのではなく、協力してくれることへの「感謝」の気持ちを前面に出していきたいと思いました。また、自分が逆の立場でも当たり前にサポートする風土を継続して作っていけたらと思っています。

一昔前のお父さんはこんなことを言われてきたことでしょう。

『あなたが大黒柱なのだからしっかりしなさい』

『家族を養うためにしっかり稼いでください』

今のお父さんは上の言葉に追加でこう言われます。

『家事を頑張りましょう』

『育児にも参加しましょう』

求められることが多く、孤独に悩むこともあることでしょう。しかし、育休を通してそれを経験することが、家族で協力して子育てをする第一歩です。

そして家族とたくさん話をしましょう。育児も仕事も孤独に背負い続けることはできません。

私は偶然にも多くの経験をさせていただき、現在も進行形でたくさんの経験をさせてもらっています。この経験を活かし、同僚や後輩が孤独に苦しんでいるときに手を差し伸べられる人でいたいと思います。そしていつか男性の育児休暇がえらいことでも特別でもない社会になるよう寄与していきたいと思います。

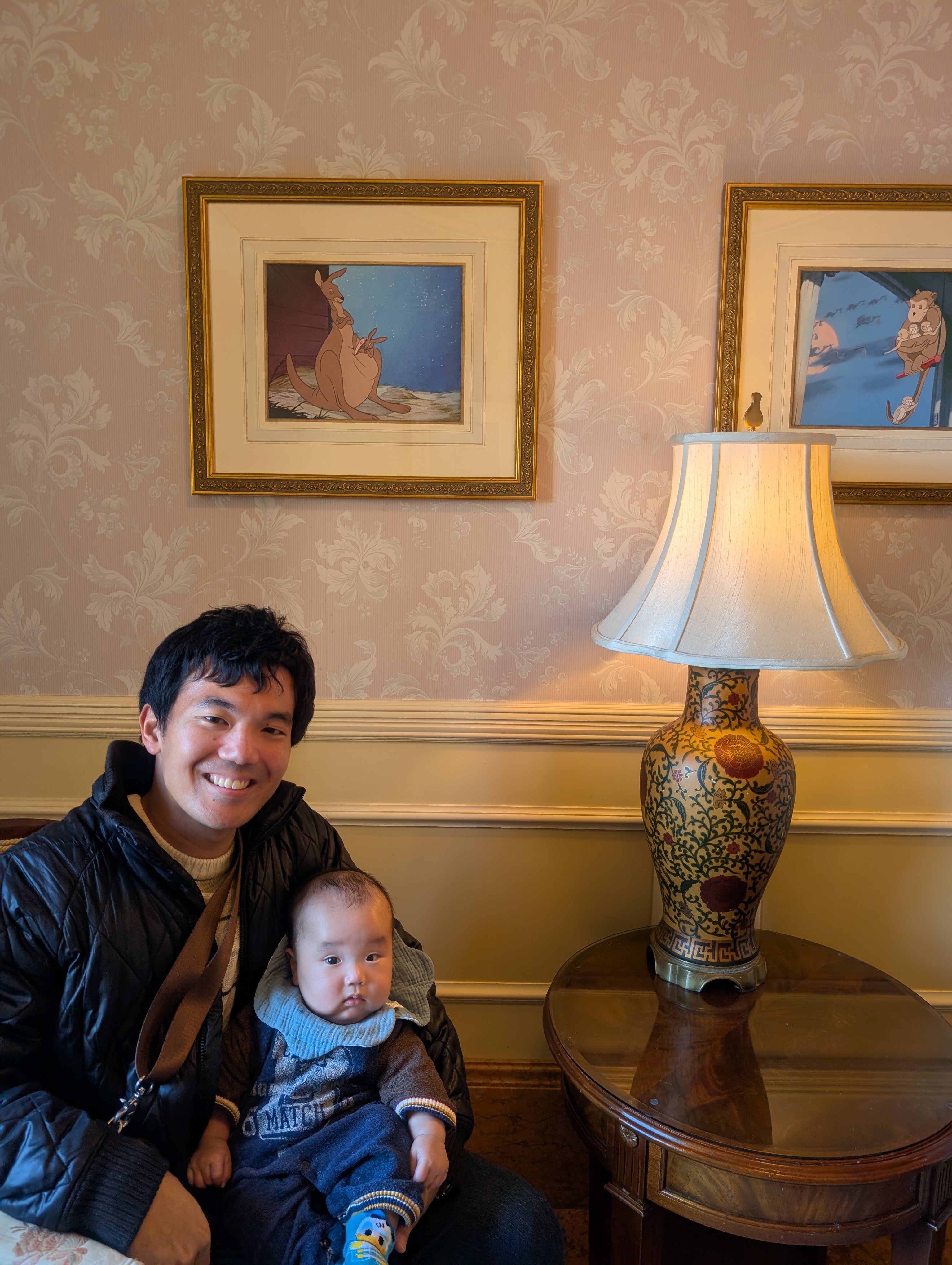

妻の地元の広島で里帰り出産を選択しましたが、出産後現在の自宅に戻ったあとは両親と離れてしまうということもあり、妻と二人で協力しながら一緒に育児をしていきたいという想いから育休を取得しました。

また私自身今後リーダーとして自分のメンバーが育休を取得することとなった際には、自分の言葉で育休について語り、後押ししていきたいという想いがあったこと、そして自分が3か月取得することで周囲の人が少しでも育休を取得しやすい環境づくりにもつながるのではないかと思ったことも取得のきっかけでした。

社外ではありますが友人にも半年から1年程度育休を取得している人が多く、育児に関われるのはかけがえのない時間であるから可能なら育休は取得したほうが良いとの話も聞いていたことから、職場や友人含めた周囲からの後押しもあり、前向きに取得を考えることができました。

出産予定日は10月、育休取得予定は1月頃でしたが、取得することは早い段階で決めていたため、妻が安定期に入り周囲にも話せるようになった出産約半年前の5月頃からリーダーと育休取得に向けたコミュニケーションを始めました。

自分がいない3か月間業務がまわるのかという不安はありましたが、早めにリーダーとコミュニケーションをとっていたことで、早い段階で業務を引き継げる相手も部に配属され、余裕をもって引継ぎを行うことができました。

育休に専念できるように引き継ぎはなるべく具体的に細かく行うことを意識し、業務の棚卸や引き継ぎ書の作成もリーダーへの相談と同時期の5月頃から始め、他の業務とうまく両立しながら心にゆとりをもって準備をすることができたと感じています。

自分が育休中に部やチームに迷惑をかけず円滑に業務が回るようにするためにも、育休を取得する日から逆算して、早め早めにリーダーとコミュニケーションを取り準備することが重要だと改めて実感しました。

育休を3か月間取得したため、その期間は子供中心に過ごすことができました。事前に家の受け入れ態勢を整えていたつもりでしたが、実際に一緒に暮らす中で必要なコトも多々発生する中、育休を取得していたからこそココロと時間に余裕をもって生活を送ることができ、「育児は楽しい」というマインドで育児と向き合うことができたと感じます。

仕事をしながらであれば子供と過ごせる時間は休日のみになってしまいますが、育休を取得したことで、平日の人が少ない時に出かけることもでき、親としてもリフレッシュしながら子供との時間を過ごすことができました。

一人目の子供だからこそ、すべてが初めての経験で何が正解か分からない中での育児であったため、妻と2人で悩み話し合いながら育児をできたことは何よりも貴重な時間でした。また平日に行くことが多い乳児検診、予防接種などにも付き添うことができ、子供の成長を身近にみることができたのもとても貴重な経験だったと感じています。

育休期間中にはリーダーに月1回1on1を実施いただき、会社の動向や業務状況についても定期的にキャッチアップすることができたため、不安なく育児に専念することができました。

育休を取得したことで、子供とのかけがえのない時間を過ごすことができました。育児に関わる中で日々子供から新しい発見をもらっており、自分の価値観の広がりや成長を感じています。

また育休期間中に妻と一緒に子供の成長を見守りながら育児ができたことで、仕事へ復帰後も妻と共通の認識を持って子供に関するコミュニケーションをとることができていると感じます。

育児のルーティンも把握できているため、妻が外出の際にはワンオペで子供を見ることもでき、仕事復帰後もお互いの息抜きの時間をつくることもできています。夫婦間でのコミュニケーションや育児分担においてこの育休取得期間の経験はとても大切なものであったと改めて感じます。

仕事においても、現在担当しているサービスは育児中・妊娠中をきっかけに使い始める方も多くターゲット層にもなるため、育休中の経験が活きています。また自分が育児を経験したからこそ、育児中の同僚の大変さや苦労などについてもより理解できるようになり、人との関わりという面でも勉強になることが多くありました。

リーダーや同僚には育休取得を前向きに後押しいただき、こまめに相談に乗っていただいたり、在宅を多く活用させてもらったりと、色々な面でサポートいただきました。

またお得意先様にも事前に育休を取得する旨をお伝えしたところ、商談の際に妻の体調について気にかけていただいたり、出産前後の里帰りしている期間はリモートでの商談も多く実施いただいたりと、あたたかくサポートいただきました。

早い段階でリーダーと相談をしていたからこそ、復帰後の組織体制や自分の働き方ついてもリーダーと事前にコミュニケーションをとることができ、育休後も安心して職場に復帰することができました。

今回育休を取得したことでかけがえのない時間を過ごすことができ、自分の成長にもつながりました。だからこそ今後育休を取得する機会がある人にはぜひ積極的に取得してほしいと思っています。取得する人が増えることで、今後の取得したい人たちの取得のしやすさにも繋がっていくと思いますので、育休経験談もどんどん社内に発信していくべきだと思っています。

私自身今回は里帰りにより妻の両親に頼ることができましたが、出産直後からの育休取得であればもっと事前準備が必要であったと感じており、社員一人一人が育休に対するリテラシーをより高めていく必要があると思いました。

そして育休取得にあたっては周囲の理解とサポートが必要不可欠です。そのためにもリーダー層の男性で育休を取得する人がもっと増えて欲しいとも思います。今回の育休期間中に平日開催の地域のイベント等に参加しても、両親2人で参加されている家族も多く、育休取得自体が世の中でも当たり前になってきていると改めて感じました。

私自身現在経営職という立場でもあるため、今後も育児に積極的に関わり、周囲のメンバーに生活と仕事の両立をしている姿を見せていくことで、育休を取得しやすい環境づくりに繋げていきたいと考えています。また育児をする中で自分自身が感じた苦労や悩みなどをマネジメントに活かし、育児と向き合うメンバーのサポートをしていきたいと思います。

まずは育休を取得することが重要ですが、今後は育児をパートナーと分担していくためにも、より長い期間育休を取得する人が増えていってほしいですし、そうした環境をつくっていきたいと考えます。