日本を世界の銘醸地に 地域とともに歩むシャトー・メルシャンの挑戦

(公開日2025年11月19日)

「日本を世界の銘醸地に」をビジョンとして掲げるシャトー・メルシャンのルーツは、1877年に設立した大日本山梨葡萄酒会社まで遡ります。日本初の民間のワイン会社である同社は、困難を乗り越えながら地域のブドウ農家とともにワイン造りに取り組み、勝沼がワインの一大産地となる最初の一歩を踏み出しました。

キリングループでは、社会と価値を共創し持続的に成長する「世界のCSV先進企業」を目指す取り組みの一つとして、コミュニティの形成や発展に貢献しています。日本ワインの歴史そのものとも重なるメルシャンの挑戦の歴史は、地域社会との共通価値の創造の歴史であり、 CSVという概念のない時代からの先進的な事例です。今回は、シャトー・メルシャン誕生までの歴史とその挑戦を、地域共生を軸として振り返ります。

日本におけるワイン造りの歴史は、明治時代に始まります。明治維新後の日本で近代国家をつくりあげようとする機運が生まれ、生産を殖やせ(ふやせ)、産業を興せ(おこせ)という殖産興業のスローガンのもと、政府は国内産業の保護・育成に力を入れました。欧米品種を輸入したブドウ栽培も、国家的事業として奨励されました。

それまで日本で栽培されていたブドウは生食用でしたが、この時導入されたのはワイン醸造用のブドウ。時の政権を担っていた大久保利通らは、欧米視察により食生活に密着したワインの将来性を実感しており、醸造を目的としたブドウ栽培は産業育成の保護を受けました。

日本有数の生食用ブドウの産地だった山梨でも、県令(県知事)藤村紫朗により醸造用ブドウの生産が奨励されます。こうした時代背景の中、1877年、日本初の民間によるワイン会社、大日本山梨葡萄酒会社が誕生しました。同社の発起人である地元有力者の子息、宮崎光太郎は、後年設立の志を以下のように語っています。

日本において純粋ブドウ酒を製造することは、外国製品の輸入を抑え、多数の農業従事者に長く続く利益を与え、将来の日本に有数の特産物となる端緒を開くことである。

1903年発行 甲斐産葡萄酒沿革(口語訳)

宮崎光太郎は、その生涯を勝沼の振興やワイン醸造と普及に捧げた人物です。彼の言葉からも、日本、そして地域の未来を担う産業としてのワイン醸造への期待の大きさがうかがえます。

大日本山梨葡萄酒会社では、設立時より本格的なワイン造りを目指していました。同社は、ブドウの栽培とワイン醸造について本場の技術を習得させるために、高野正誠と土屋龍憲という二人の若者をフランスに派遣しました。当時、地方の企業が外国に実習生を派遣するのは非常に珍しく、このことからも本格的ワイン造りへの熱意を感じることができます。

帰国した二人と宮崎は、1879年に醸造を開始しますが、前途は多難でした。日本人の生活にワインの馴染みがなかったことに加え、醸造したワインの質にも問題が生じました。1886年、同社は解散してしまいます。

しかし、宮崎はワイン造りを諦めませんでした。

山梨県は古くからブドウ栽培に適した土地だった。ワインの醸造法を改良すれば、品質の良いワインが醸造できるはずだ。まだ初志を捨てる時ではない。

1903年発行 甲斐産葡萄酒沿革(口語訳)

宮崎と土屋は大日本山梨葡萄酒会社の醸造設備などを引き継ぎ、1886年、甲斐産葡萄酒醸造所を新設します。

新会社では、何よりもワインの品質向上に力を入れました。宮崎は医学や理学の専門家に指導を仰ぐなど努力を重ね、新会社のワインは高い評価を獲得します。しかし、困難はまだありました。当時の日本では、輸入ワインに砂糖や香味料を加えて調合し、独特の渋みを除いた甘味ブドウ酒が好まれていました。そのため庶民になじみの薄い本格ワインの売れ行きは悪く、販路の拡大が最大の課題でした。

そこで宮崎は、東京に直売所として甲斐産商店を開くと、広く一般に向けて本格ワインの販売や普及活動を行いました。技術指導を受けていた専門家たちの推薦を広告宣伝に盛り込み、品質の良さをPRしました。

甲斐産商店が販売していた商品

ワイン造りの基盤であるブドウの確保も大きな課題の一つでした。同社は醸造用ブドウに食用ブドウの3倍、米・麦二毛作の2倍以上の高値を付け、ワイン用ブドウの栽培を奨励しました。不況により多くの醸造業者が倒産や醸造中止でブドウの買い控えを決めた時も、このままでは地域のワイン産業の基盤が解体してしまうと憂慮した宮崎は、損失も顧みずに供給過剰となったブドウを購入し、苦境に陥ったブドウ栽培農家を救済しました。

品質向上への努力と、地域にワイン産業を根付かせようという熱意が込められたワインは、「大黒天印甲斐産葡萄酒」という名前で発売されました。さまざまな工夫と努力が実を結び、会社設立から8年で、ワインの生産量はおよそ100倍に成長しました。

こうして勝沼は、現在のワインの一大産地へと歩み出しました。

明治時代、勝沼の地で始まった日本初の民間ワイン会社の挑戦は、社名変更や会社統合を経て、現在のメルシャン株式会社へと繋がります。

日本にワインを広めるという目標に向け、先人たちはその後も工夫と挑戦を続けてきました。

日本の第一次ワインブームは、高度経済成長による生活水準の向上の流れで1970年代に始まったといわれています。日本ワインの黎明期から普及と販路拡大に挑み続けてきたメルシャンは、その萌芽をブームに先立ってとらえ、着実に評価を高めていました。

そしてついに、日本のワインが世界に認められる瞬間が訪れます。1964年に行われたハンガリー国際ワインコンクールで、メルシャンワインは日本初の「銀賞」を受賞。続く1966年には、ブルガリア国際ワインコンクールで日本初の「金賞」を受賞しました。

そして1970年、日本のワイン造りの正当な後継商品として「シャトー・メルシャン」シリーズが誕生しました。

「はじめに葡萄ありき」、メルシャンで長年ワイン造りに携わった浅井昭吾が残した言葉です。良いワインは、優れたブドウがあって初めて生まれます。メルシャンでは1970年代半ばから、世界的に定評のある欧州系品種を日本に導入するという新しい試みを始めました。こうした挑戦には、生産者や地域とのつながりが不可欠でした。

そのことを象徴するのが、桔梗ヶ原でのメルロー栽培への挑戦です。

メルシャンと桔梗ヶ原の関わりは古く、前身会社の大黒葡萄酒株式会社が1938年に長野県塩尻市桔梗ヶ原に塩尻分場を建設したことに始まります。桔梗ヶ原は、甘味ブドウ酒の原料であるコンコードの一大生産地でした。1975年、本格ワインの消費量が初めて甘味ブドウ酒を逆転しました。本格ワインの普及に尽力してきたメルシャンにとっては歓迎すべき流れでしたが、コンコードで収入を得ていた桔梗ヶ原の農家にとっては死活問題でした。

このままではコンコードが引き取れなくなるという危機感の中、栽培農家を守るべく、当時勝沼ワイナリーの製造課長だった浅井昭吾は、メルローへの栽培転換に希望を繋ぎます。1976年1月、生産農家の方々を公民館に集めて、メルローへの植え替えを説得しました。当時のことを、浅井は後年以下のように語っています。

成功の保証はないのです。それでも100人ほどの組合員のうち約40人がやってみようと言ってくれました。苗木は会社が用意しましたが、栽培のリスクは農家の人達が負ってくれたのです。こういう人達を裏切ってはならない。悲しい思いをさせたらいけない。それがメルローに取り組んだ私達、実務を担当した者の真情です。

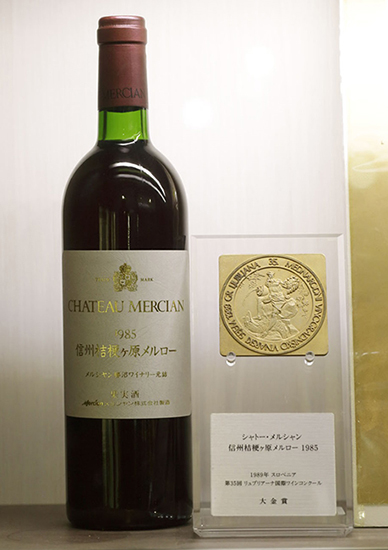

試験的にスタートしたメルローの栽培は、幹割れの病気が発生するなど苦難の連続でした。しかし粘り強い試行錯誤の結果、桔梗ヶ原のメルローは1989年に、「シャトー・メルシャン 信州桔梗ヶ原メルロー 1985」として結実しました。このヴィンテージが、国際コンクールで日本のワイン初の大金賞に輝くという大きな成果を得るのです。

シャトー・メルシャン 信州桔梗ヶ原メルロー 1985と大金賞メダル

桔梗ヶ原での成功を受け、地域ではメルローへの切り替えが進み、メルローの一大産地である今の塩尻があります。地域の直面する課題に真摯に向き合い、解決に向けてともに挑戦する。メルシャンの地域共生を象徴するエピソードです。

桔梗ヶ原以外の地域でも、メルシャンはそれぞれのブドウ品種にふさわしい産地、区画を選び、栽培を行いました。「桔梗ヶ原メルロー」「北信シャルドネ」「新鶴シャルドネ」「大森リースリング」―各地での挑戦は、それぞれのブドウの個性を最大限に引き出す、シャトー・メルシャン テロワールシリーズへと結実します。

さらに、「甲州」や「マスカット・ベーリーA」などの日本固有のブドウ品種によるワインの品質向上のため、メルシャンは技術的な挑戦も行いました。この時導入された新技術の中で、甲州の辛口白ワインの代名詞と呼ばれるほどの広がりを見せたのが、シュール・リー製法です。

当時日本にまだなかった国際的に通用する甲州種の辛口ワインを目指していたメルシャンは、フランス ミュスカデで行われていた、澱引きをせず酵母やオリを残す醸造法を採用し「甲州東雲シュール・リー 1983」を発売しました。この企業秘密ともいえる製法を、メルシャンは独占せず、近隣のワイナリーに積極的に技術公開を行いました。

日本のワイン産業発展のため、シュール・リーという技術は、勝沼の他のメーカーにもどんどん使ってもらいたい

日本を世界の銘醸地に、というビジョンにつながる、日本のワイン全体の発展を願う志は、この頃からメルシャンに根付いていました。

1980年、勝沼に生まれた試験場をもとにした城の平ヴィンヤードは、メルシャンにとって初となる念願の自社管理畑でした。メルシャンはそこで、フランス式垣根栽培の導入や、土壌改良などの実験的な挑戦を行いました。これまでの日本のブドウ栽培の常識を打ち破るこれらの試みで、さらなる品質の維持向上を目指して研究は進化していきました。

城の平ヴィンヤード

2003年に開場した椀子ヴィンヤードは、遊休荒廃地化していた桑畑を、地元の協力を得ながらブドウ畑へと転換した自社管理畑です。さらなる地域との連携を目指し、地元上田市と「ワイン産業振興を軸にした地域活性化に関する包括連携協定」の締結を行いました。また、椀子ヴィンヤードではブドウ畑で育まれる多様な生態系を保全する取り組みを行い、事業を通じたネイチャー・ポジティブに繋がる事例として評価されています。

椀子ヴィンヤード

生物多様性への取り組みや、ブドウ生産者や地元ワインメーカーにとどまらない地域共生のありかたなど、新たなステージで挑戦を続けるシャトー・メルシャン。日本ワイン造りの発展と地域社会への貢献というCSVの実現に向け、これからも自然・地域・未来と共生しながら歩み続けます。