ビールの歴史

ビールの歴史

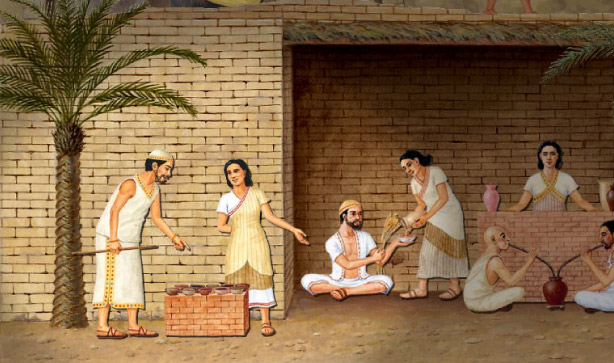

メソポタミアでの

ビールのつくりかた

ここで改めて古代メソポタミアにおける基本的なビールのつくり方を確認しておきたい。

まず、大麦を発芽させた麦芽を乾燥、そこに古代種の小麦であるエンマーコムギの粉を混ぜて、バッピルという固いパンを焼き上げる。このバッピルを砕いて湯で溶き自然発酵させたのが、当時の一般的なビールであり、人々はこれを「シカル」と呼んだ。

ひとくちにビールと言っても、その種類は当時からさまざまであった。バッピルの焦がし方や麦の配合を変えたり、各種スパイスや季節ごとの果実を加えることで、ビールの味はもちろん、その呼び名までもが変化したのである。

「とりあえずシカル」

と客が注文すれば、居酒屋の女将は「はいよ」と一般的なビールを差し出すのであり、

「今日は疲れたからビーカルにするわ」

とくれば、「ほどほどにね」と言いながら強いビールを出すのである。時には、訳あり風の「いちげんさん」が現れ、こうたずねることもあるだろう。

「カッシはあるかい」

すると女将は「この男、通だわ」と思いながら、取って置きの黒ビールを出すのであり、

「今どきカッシグ置いてないなんて、ありえなくね?」

と当世風の若者が半笑いで言えば、「うるせえ、ガキ」と内心毒づきながらも、三軒隣の店で評判の赤ビール「カッシグ」を飲んでみようかと考えるのである。無論、すべての発言は想像にもとづくものである。

そんななか、「カッサガサーン」と呼ばれるビールは、王侯貴族のみが飲むことを許された、最上級のビールとされていた。

「ああ、死ぬまでに一度でいいから、カッサガサーンを飲んでみたいものだ」

そんな嘆きが、酔っぱらった客たちの間で、夜な夜な交わされたであろうことは想像に難くない。そして、いい加減つきあうのに面倒くさくなった女将は、決まってこう答えるのである。

「わかったから、早く帰っておくれ!」