ビールの歴史

ビールの歴史

幸民は、ほとんど現在と変わらない

方法でビールを醸造していたといわれる

幸民のビール醸造法、つまり『化学新書』に記されてある醸造法は、現在のビール醸造技術と比べて大きな違いはない。この書物には原料の麦を麦芽にする過程(製麦)についてや、麦汁を得るときに酵素が最もよく働く温度についての正確な記述もある。

酵母が糖を中心としたエキス分を分解するとき、 炭酸ガスなどとともにアルコールが生成される。ビールの場合、まず原料の麦に含まれるでんぷんが、麦芽の酵素によって糖に分解される(糖化)。ここに酵母を添加すると、酵母の生命活動によってアルコールができるのだが、幸民は、この糖化について非常によく理解していたようだ。また、彼は麦汁を得るときに酵素が最もよく働く温度についても記している。『化学新書』の一節(訳文)をみてみよう。

粉砕した麦芽1に対して、冷水3と沸騰水4をまぜたものを加えて、1〜2時間温かい所に置き、摂氏65〜70度の温度に保つと、その液体が甘味を帯び、デキストリン(※)と糖を含むようになり、また、麦芽から出たたんぱく質が溶け出した液体になる。この液体をマッシュと呼ぶ。布でマッシュをろ過し、1〜2時間煮て、清澄になった後、摂氏30度まで冷ましてから、酵母を茶さじ1杯加えると、速やかに発酵し、1〜2日後にはまた清澄になる。この清澄な液体がビールである。(中略)この液体を煮る際に、ホップ(中略)を少々加えれば、苦味成分のルプリンが溶け出し、ビールの気がはげしくなり、美味になるだけではなく、腐敗せずに長持ちする。

※デキストリン:デンプンの一種を分解して得られる中間生成物の総称

『化学新書』の「麦酒」(ビール)の項目には、ドイツ風のビールに代表される下面発酵(『化学新書』の記述では5〜10℃で発酵)のビール醸造法と、イギリス風のエールに代表される上面発酵(『化学新書』の記述では12〜20℃で発酵)のビール醸造法の発酵温度の違いが記されている。幸民は常温でできる上面発酵で醸造を行ったと思われるが、上面発酵と下面発酵で使用する酵母の種類が異なることには触れられていない。

当時は西洋でも酵母の作用が完全には解明されておらず、幸民にしても使用する酵母の選定や発酵度合いの確認ができたかどうかは定かではない。

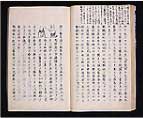

ビールの醸造に関するページ