ビールの歴史

ビールの歴史

ドゥーフは、福沢諭吉も読んだ

オランダ語辞書の編纂をした

歴代商館長の中でもっとも日本人に信頼されたといわれるドゥーフは、1817(文化14)年、惜しまれながら母国へ帰って行った。日蘭関係が良好に保たれたこと、ビールの醸造をはじめ彼の功績は数知れない。蘭日辞典『ドゥーフ・ハルマ』もドゥーフが日本に残してくれたもののひとつだ。

他の商館長の多くが任期1年で帰国する中、ドゥーフの在任は14年にわたった。この間、日本文化や日本語の勉強にも熱心で、幕府の役人や大名、学者など、じつにさまざまな人たちと交流を持っていた。オランダ船の来航が長い間途絶えたことで日本との通商関係にいつ亀裂が生じても不思議ではないのにも関わらず、両国の関係を良好のまま保ち続けられたのは、ドゥーフの功績であったといえよう。

1817(文化14)年、ドゥーフは惜しまれながら日本を離れた。帰国後、彼は十数年にわたる日本滞在の記録を『日本回想録』(1833(天保4)年刊)にまとめている。そこには、出島での暮らしの様子、三度に及んだ江戸参府の体験をはじめ、日本の政治、宗教、習慣なども記されている。母国では長崎での経験を活かして貿易会社に勤め、日本の専門家として活躍し、1835年(天保6)に亡くなるまで故郷のアムステルダムで静かに暮らした。

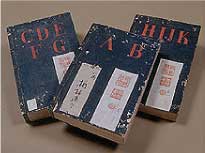

(シーボルト記念館蔵)

ドゥーフが日本に残してくれたものの一つに『ドゥーフ・ハルマ』というオランダ語の辞書がある。彼が日本滞在中に編纂したものだ。オランダ船の来航が途絶え、商館長としての仕事が激減したドゥーフは、オランダ人のフランソワ・ハルマがつくった『蘭仏辞典』をもとに、蘭日辞典を編纂・制作を思いたった。完成はドゥーフ帰国後の1833(天保4)年。清書した一部が幕府に献上され、模写本も大量に出回った。福沢諭吉が入門した大阪の私塾「適塾」には『ドゥーフ・ハルマ』が1冊しかなく、塾生たちはこの辞書を奪い合うようにして読んだといわれるように、幕末の蘭学者にとっては、なくてはならない辞書になっていった。